Hinweis für Webseiten-Bearbeiter! Bitte gehen Sie nach der ersten Anmeldung im Webbaukasten zunächst auf XXX und machen Sie sich mit den Funktionen Ihrer neuen LBV-Webbaukasten-Seite vertraut.

Aktuelle Themen

Unterstützer*innen für das Uhu-Monitoring gesucht

Der Uhu – unsere größte Eule ist zurück

Jahrhundertelang wurde der Uhu massiv verfolgt und fast zum Aussterben gebracht.

Er galt als großer Feind des Niederwildes, wurde deshalb legal geschossen, seine Gelege geplündert, Junge getötet oder zum Kauf für die Hüttenjagd angeboten.

In Bayern gab es um 1960 noch eine Restpopulation von etwa 30 bis 40 Brutpaaren und zwar im Frankenjura und Teilen des Voralpengebietes. In Gesamtdeutschland schrumpfte der Bestand auf etwa 70 Paare, in manchen Bundesländern war die Art ganz verschwunden.

Durch die Aufnahme in das Naturschutzgesetz und weitere Maßnahmen haben sich die Bestände deutschlandweit erholt und Zahlen erreicht, die es erlauben, den Uhu nicht mehr als gefährdet zu betrachten. Das weiß man durch gezieltes Verhören und Erfassen auch in unserem Landkreis, wo sich LBV-Aktive am bezirksübergreifenden Monitoring „Uhuschutz im Frankenjura“ schon seit Jahren einbringen.

Zukünftig werden sich im Landkreis Ansbach noch LBV-Interessierte und Ranger vom Naturpark Frankenhöhe daran beteiligen. Für den Landkreis NEA werden weitere Ehrenamtliche gesucht, die sich einbringen wollen, um ein vollständigeres Bild über die Verbreitung zu erhalten.

Erwin Taube

tel.: 0 98 46 - 57 8

e-mail: erwin-taube@t-online.de

Jahresbescheinigung 2025

Für viele Menschen beginnt wieder die Zeit, um ihre Einkommensteuererklärung zu erledigen. Beiträge und Spenden können steuerlich abgesetzt werden.

ACHTUNG:

Die Kreisgruppe ist nicht Ansprechpartner für die Spendenbescheinigung - darum kümmert sich ausschließlich die

Landesgeschäftsstelle des LBV in Hilpoltstein.

Der LBV verschickt seine Spendenbescheinigungen Ende Februar. Sie listet alle Mitgliedsbeiträge und Spenden an den LBV des vergangenen Kalenderjahres auf.

Bei rund 117.000 Mitgliedern und Spendern sind das Unmengen an Papier und Porto. Seit 2017 sind Einkommensteuererklärungen beleglos. Das heißt, dass man die Steuererklärung ohne Belege und

Nachweise abgeben kann. Bei Spenden bis zu 300 Euro ist keine Spendenbescheinigung notwendig. Müssen in Einzelfällen trotzdem Nachweise erbracht werden, genügt als Beleg beispielsweise ein

Kontoauszug.

Für das Kalenderjahr 2025 bedeutet das:

Wir verschicken keine pauschalen Spendenbescheinigungen an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Sondern nur an Mitglieder und Spender mit einer kumulierten Jahressumme ab 300 Euro.

Somit können wir jede Menge Papier und Porto sparen. Geld das wir viel lieber in unserer Naturschutzarbeit stecken. Selbstverständlich können Sie trotzdem jederzeit eine eigene Spendenbescheinigung anfordern, wenn Sie das möchten. Eine kurze Info an den Mitgliederservice genügt:

mitgliederservice@lbv.de | Tel.: 09174/47 75 - 71 13

Ergebnistabelle der Stunde der Wintervögel in Bayern

Hier finden Sie alle Ergebnisse der Stunde der Wintervögel in Bayern von 2019 bis 2026. Sie können sowohl nach der Jahreszahl als auch nach Regierungsbezirken und Landkreisen/Kreisfreien Städten

filtern.

Da Zählergebnisse noch bis zum 19.1. eingereicht werden können, kann sich die Anzahl für 2026 noch ändern.

LINK

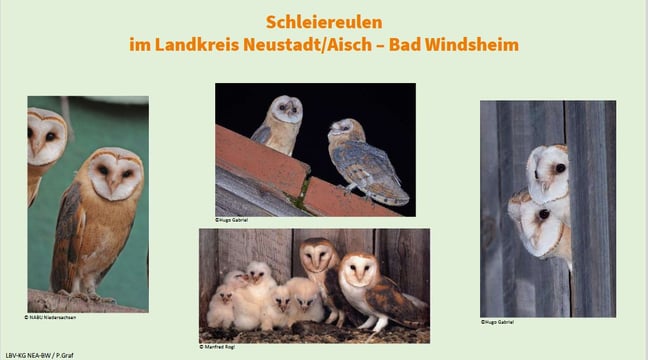

Der Artikel zeigt die Entwicklung der Schleiereulen in den letzten 35 Jahren, im Landkreis NEA/BW.

Trotz der Veränderungen in der Agralandschaft und den Ortsstrukturen blieb die Schleiereulen Population relativ stabil.

Zudem wird deutlich, welcher umfangreiche und zeitintensiver Aufwand von der Schleiereulen Gruppe um Hugo Gabriel und Dieter Kaus geleistet wurde/wird, damit dies auch so bleibt.

©Paul Graf (PDF)

©Fotos (siehe einzelne Fotos im PDF)

|

|||

|

|||

|

|||

|

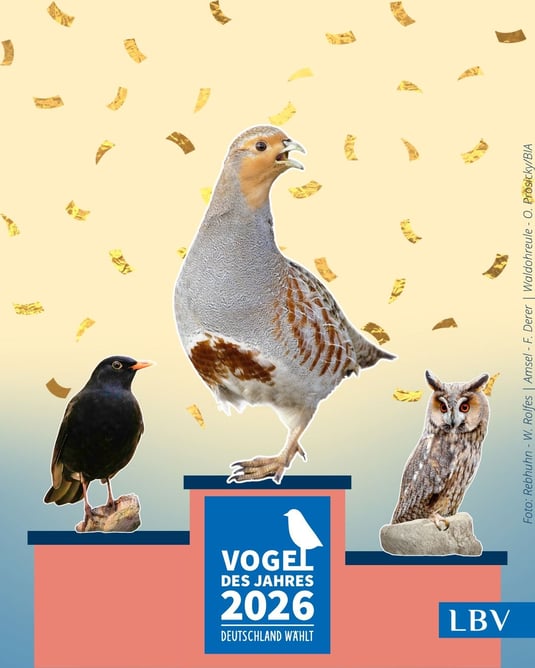

Das Rebhuhn ist Vogel des Jahres 2026

Rekord bei der Wahlbeteiligung – Neuer Botschafter der Vogelwelt ist stark gefährdet und steht für mehr Vielfalt in der Agrarlandschaft

Ein Sieg mit deutlichem Abstand

Bei der sechsten öffentlichen Wahl des bayerischen Naturschutzverbands LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) und seines bundesweiten Partners NABU haben insgesamt 184.044 Menschen mitgemacht – ein neuer Rekord. 26.552 Stimmen davon kamen aus Bayern. Insgesamt 81.855 (44,5 Prozent) der Stimmen entfielen dabei auf das Rebhuhn, 49.011 (26,6 Prozent) auf die Amsel, 23.352 auf die Waldohreule (12,7 Prozent), 21.556 auf die Schleiereule (11,7 Prozent) und 8.270 (4,5 Prozent) auf den Zwergtaucher.

„Repreprep“ ruft es von den Feldern: Das Rebhuhn ist Vogel des Jahres 2026 und löst damit den Hausrotschwanz ab. Mit dem Rebhuhn rückt eine Art ins Rampenlicht, die auf unseren Feldern fast verschwunden ist. Das Rebhuhn ist ein echter Charaktervogel der Feldflur, zu Hause auf Wiesen, Feldern und Brachen. Doch wo einst Vielfalt blühte, dominieren heute monotone Agrarflächen und sein Lebensraum schrumpft mit jedem Jahr.

Die Lage des Rebhuhns war nicht immer so desolat. Früher war es häufig auf unseren Feldern zu beobachten, doch um 1990 brach sein Bestand stark ein. 1991 wurde das Rebhuhn deshalb schon einmal zum Vogel des Jahres gekürt. Seitdem ist der Bestand weiter dramatisch geschrumpft. Heute gibt es in Bayern geschätzt nur noch 2.300 bis 4.000 Brutpaare. Die Gründe: Felder werden ausgeweitet, Feldraine und Büsche verschwinden, dazu kommt ein hoher Pestizideinsatz. „In der ausgeräumten Agrar-Landschaft findet das Rebhuhn zu wenig Nistplätze und kaum Nahrung“, sagt Angelika Nelson. Zur Wahl angetreten war das Rebhuhn deshalb auch mit dem Slogan „Für Felder voller Vielfalt“.

Den Vogel des Jahres 2026 entdecken

Rebhühner gehören zu den Hühnervögeln. Auf dem Rücken sind sie vorwiegend braungrau marmoriert, ihre Brust ist grau und das Gesicht orangebraun gefärbt. Die männlichen Rebhühner lassen in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden ihren Revierruf hören, ein raues „kirräck“. Die scheuen Vögel brüten in dichtem Gebüsch und Hecken. Darum sind sie oft schwer zu entdecken. „Die beste Chance auf eine Beobachtung hat man an Feldrändern und -säumen, wo die Vegetation niedriger ist und die Hühnervögel im Familienverbund, gerade auch jetzt im Hebst, nach Samen und Insekten suchen – mit etwas Geduld erlebt man dort diesen faszinierenden, leider selten gewordenen Vogel“, erläutert die LBV-Biologin. In Bayern hat das Rebhuhn seine Verbreitungsschwerpunkte in Franken und der Oberpfalz, der Donauregion und Niederbayern.

Im Einsatz für das Rebhuhn

Für den Schutz des Rebhuhns engagiert sich der LBV auf mehreren Ebenen. Als Projektpartner im bundesweiten Vorhaben „Rebhuhn retten – Vielfalt fördern!“ werden in Oberfranken mehrjährige Blüh- und Brachflächen als Lebensraum geschaffen und vernetzt, begleitet von Monitoringprogrammen und der Einbindung zahlreicher Akteurinnen und Akteure vor Ort. In unterschiedlichen Landkreisen setzten sich in den vergangenen Jahren außerdem immer wieder LBV-Gruppen für den gefährdeten Feldvogel ein, etwa durch Rebhuhnerfassungen, Beratungen zur Flächenbewirtschaftung und die Aufwertung von Feldrändern, unter anderem im Raum Pfaffenhofen, im Altmühltal sowie im Landkreis Freising.

Natur des Jahres 2026

Natur des Jahres 2026 siehe:

www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/natur-des-jahres/2026.html

Beispiele, Stand 8.12.2025:

Titel

Vogel des Jahres

Wildtier des Jahres

Fledermaus des Jahres (2026 und 2027)

Fisch des Jahres

Insekt des Jahres

Schmetterling des Jahres

Höhlentier des Jahres

Baum des Jahres

Blume des Jahres

Wildpflanze des Jahres

Orchidee des Jahres

Pilz des Jahres

Heilpflanze des Jahres

Pflanzengesellschaft des Jahres

Art

Das Rebhuhn

Der Rothirsch

Der Kleine Abendsegler

Der Europäische Wels

Der Warzenbeißer

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling

Der Höhlen-Zwergflohkrebs

Die Zitterpappel (Espe)

Der Feldrittersporn (Ackerrittersporn)

Der Gewöhnliche Natternkopf

Die Violette Ständelwurz

Der Igelstachelbart

Die Gemeine Nachtkerze

Der Federgras-Steppenrasen

Pressemitteilung Fa. Knauf, Iphofen, Juli 2025

Nach erfolgreicher Renaturierung

Vom Bodenschatz zum Naturjuwel

Aus einem ehemaligen Gipssteinbruch wird ein blühendes Naturparadies: Knauf übergibt den renaturierten Teil des Steinbruchs Marktbergel an den bayerischen Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz). Auf 5 Hektar hat sich hier ein einzigartiges Biotop entwickelt, das seltenen Tier- und Pflanzenarten ein neues Zuhause bietet. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Naturschutz und Rohstoffgewinnung Hand in Hand gehen können.

5 Hektar ehemaliger Gipsabbau mit 110 Pflanzenarten, 23 Schmetterlingsarten, 28 Libellenarten und 17 Heuschreckenarten. Davon viele auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Was die Universitäten Bayreuth und Münster bei ihren Kartierungen 2022 und 2023 im Steinbruch westlich der kleinen Gemeinde Marktbergel (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) feststellen konnten, zeigt eindrücklich die Möglichkeiten, die die Rohstoffgewinnung auch für den Naturschutz bieten kann. Der hohe naturschutzfachliche Wert renaturierter Steinbrüche ist dem LBV seit langem bekannt. Ebenso lange existiert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Firma Knauf bei der Planung von Renaturierungen und der Umweltbildung. Nun überträgt das Baustoffunternehmen den renaturierten Teil des Steinbruchs an den gemeinnützigen Naturschutzverband. Die symbolische Übergabe an Ralf Hotzy, Leiter des LBV-Referats Landschaftspflege, erfolgte am 8. August durch Daniel Schroeder, Knauf Bereichsleiter Bergbau Zentraleuropa, Karin Gabriel, Knauf Referentin Grundstücksverkehr, sowie Pascal Bunk, Knauf Geologe und Biodiversitätsmanager.

Die Idee für die Flächenübergabe entwickelte sich in den vergangenen Jahren im Zuge von mehreren gemeinsamen Forschungs- und Artenschutzprojekten in

Gipssteinbrüchen. Die LBV-Kreisgruppe Neustadt-Aisch/Bad Windsheim war immer aktiv beteiligt. Zum Beispiel an der Kontrolle von Laichgewässern für die Gelbbauchunke im Steinbruch im Rahmen des mit dem Bayerischen Umweltpreises 2023 ausgezeichneten Projekts "Natur auf Zeit". Oder bei einem Citizen-Science Projekt zur Erfassung der Artenvielfalt im Steinbruch.

Die Renaturierung hat den rechtlichen Status einer Kompensationsmaßnahme. Ziel der von Knauf nach dem Ende des Gipsabbaus in diesem Bereich ab dem Jahr 2004 durchgeführten Renaturierung war die Herstellung eines Himmelsweihers mit episodisch trockenfallenden Uferbereichen sowie Böschungen und Rohbodenstandorten. Das Ganze sollte umgeben sein von magerem Grünland und kleineren Gehölzbeständen. Die Maßnahmen sind ein voller Erfolg. Der renaturierte Bereich, der vor dem Abbau ackerbaulich genutzt wurde, hat sich zu einem landschaftlichen Kleinod und äußerst artenreichen Biotop entwickelt. Die gesetzlich verpflichtenden Auflagen sind nun nach 20 Jahren Entwicklungszeit erfüllt und die Fläche kann an einen neuen Eigentümer übergeben werden.

„Wir wollen dieses Naturjuwel auch dauerhaft erhalten und für den Naturschutz zur Verfügung stellen. Da ist es nur folgerichtig, wenn wir die Fläche nun an den LBV übertragen und das Schutzziel damit sicherstellen“, erläutert Pascal Bunk, Geologe bei Knauf und zuständig für das Biodiversitätsmanagement. Damit setzt sich das Unternehmen auch über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus für den Schutz von Natur und Umwelt ein.

„Wir danken der Firma Knauf herzlich für die Schenkung dieser wertvollen Fläche. Sie bietet großes Potenzial für den Naturschutz. Der LBV wird sich mit seiner langjährigen Erfahrung engagiert um das neue Biotop kümmern und die Fläche dauerhaft im Sinne der Artenvielfalt weiter optimieren“, ergänzt Ralf Hotzy, Leiter des Referats Landschaftspflege beim LBV.

Für die LBV-Kreisgruppe vor Ort um Margareta Loscher geht die Arbeit aber damit erst so richtig los. „Wir haben schon einige Ideen, wie sich der ehemalige

Steinbruch ökologisch weiterentwickeln lässt. Um die Fläche offen und strukturreich zu erhalten, wäre eine extensive Beweidung besonders wichtig. Sie hilft dabei die Verbuschung einzudämmen und fördert vielfältige Lebensbedingungen für spezialisierte Arten“, so die Kreisvorsitzende.

Die Bildbeschreibungen können durch Anklicken der Fotos gelesen werden.

Personenfoto: Von li. nach rechts Julia Römheld, Heinrich Beigel Matthias Weiß, Ralf Hotzi, Pascal Bunk, Margareta Loscher, Manfred Staudinger, Andrea Schön-Staudinger, Daniel

Schroeder, Karin Gabriel, Dr. Renate Kapune

LBV-Kreisgruppe rettet Schleiereulen-Nachwuchs durch behutsame Umsetzung in andere Bruten

Neustadt an der Aisch, Juli 2025

Die LBV-Kreisgruppe Neustadt/Aisch-Bad Windsheim hat in einer gezielten Rettungsaktion Jungvögel einer aufgegebenen Schleiereulenbrut erfolgreich in andere, aktive Nistkästen umgesetzt. Die Maßnahme dient dem Erhalt der Jungtiere und wurde mit größter Sorgfalt und Rücksicht auf das Wohl der Tiere durchgeführt. Im Vorfeld erfolgte eine enge Abstimmung mit einem erfahrenen Ornithologen und Falkner der LBV-Greifvogelauffangstation Regenstauf sowie mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) im Landkreis.

Die betroffenen Jungvögel stammten aus einem Brutkasten, dessen Öffnung während der Brutsaison zur Aufgabe der Brut durch die Altvögel geführt hatte. Der Nistkasten wurde vom Besitzer der Scheune geöffnet, weil eine Webcam nicht richtig funktionierte. Die LBV-Kreisgruppe weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass das Stören besonders geschützter Arten wie der Schleiereule zur Brut- und Aufzuchtzeit durch das Bundesnaturschutzgesetz verboten ist. Ein Öffnen von Nistkästen darf in der Zeit von März bis Oktober nur durch fachlich versierte Personen und ausschließlich in begründeten Ausnahmefällen erfolgen.

Nach einer vorübergehenden Pflege in einer Greifvogelauffangstation, wurden die Jungvögel nun behutsam in andere Schleiereulenbruten integriert. Dabei wurde streng darauf geachtet, dass die Küken dem Entwicklungsstand der jeweiligen Brut entsprechen und dass die aufnehmenden Elternvögel über ausreichend Nahrung verfügen, um auch die zusätzlichen Jungtiere versorgen zu können. Diese Vorgehensweise erhöht die Überlebenschancen der Jungvögel erheblich und ermöglicht ihnen vor allen eine optimale Vorbereitung auf das Leben in der freien Natur.

Schleiereulen – lautlose Jäger mit sensiblen Ansprüchen

Die Schleiereule (Tyto alba) ist eine faszinierende Vogelart, die vor allem durch ihr herzförmiges Gesicht und ihren nahezu lautlosen Flug bekannt ist. Sie bewohnt bevorzugt offene Landschaften mit angrenzenden Gebäuden, in denen sie in Nistkästen brütet. Als Kulturfolger ist sie auf geeignete Brutplätze und ein ausreichendes Nahrungsangebot – vor allem in Form von Mäusen – angewiesen.

Langjähriges Engagement für den Eulenschutz

Die LBV-Kreisgruppe betreut seit vielen Jahren mit Hilfe von Ehrenamtlichen aus den Kreisgruppen Erlangen und Nürnberg, die Schleiereulenpopulation im Landkreis. Dazu gehören regelmäßige Kontrollen der Nistkästen, die in enger Absprache mit den Eigentümerinnen und Eigentümern der Gebäude erfolgen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist die Beringung der Jungvögel, die der wissenschaftlichen Datenerhebung dient und wertvolle Erkenntnisse über Wanderbewegungen, Lebensdauer und Bruterfolg liefert. Darüber hinaus dokumentieren die Ehrenamtlichen die Nutzung der Nistkästen, reinigen sie, wenn nötig, reparieren sie und sorgen für die Anbringung neuer Kästen, wo nötig.

Appell an die Öffentlichkeit

„Diese Rettungsaktion zeigt, wie wichtig das Zusammenspiel aus ehrenamtlichem Engagement, Fachwissen und Zusammenarbeit im Artenschutz ist“, betont die Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe, Margareta Loscher. „Wir appellieren an alle Naturfreundinnen und -freunde, Nistkästen während der Brutzeit nicht eigenmächtig zu öffnen – auch wenn es gut gemeint ist. Jede Störung kann schwerwiegende Folgen haben.“

Storch aufgrund zu vieler Gummiringe im Magen gestorben!

Wie schon von Dr. Renate Kapune nach der Führung auf der Mülldeponie in Dettendorf beschrieben, suchen die Störche unter anderem auch auf Biomüllplätzen nach Futter. Dort nehmen sie häufig Gummiringe und andere unverdauliche Materialien auf, die zu schweren Magenproblemen führen.

Jüngst musste ein Jungstorch aus einem Horst in Höchstadt an der Aisch vom Tierarzt des Nürberger Tiergartens eingeschläfert werden.

Er hatte starke Schmerzen und war aufgrund der vielen Fremdkörper in seinem Magen unterernährt.

Den ganzen Artikel über den Jungstorch aus Höchstadt an der Aisch finden sie HIER (weit nach unten scrollen zu den aktuellen Berichten).

Einmal mehr wird uns auf tragische Weise vor Augen geführt, wie wichtig es ist, den Biomüll von Fremdkörpern zu trennen.

Großzügige Spende von der Sparkasse an unsere LBV Kreisgruppe

Der Betrag von 1.100,-€ wurde für den Kauf von 34 Starennistkästen verwendet. HERZLICHEN DANK!

|

|||

|

|||

|

|||

|

Das Nachtleben im Garten

Die Kreisgruppe des Landesbunds für Vogel- und

Naturschutz in Bayern e.V. – LBV -(https://neustadt-aisch-

bad-windsheim.lbv.de) gibt Tipps gegen die Lichtflut in der

Nacht.

Das Foto ist dem Flyer „Nach Sonnenuntergang“ der Organisation „Paten-der Nacht“ entnommen.

Mehr als 60% der Lebewesen sind nachtaktiv. Bekannte Beispiele sind Fledermäuse, die meisten Schmetterlinge (Nachtfalter) oder Leuchtkäfer (Glühwürmchen), deren Weibchen mit chemisch erzeugtem Licht nachts zur Partnersuche blinken. Nachtaktive Pflanzen wie Nachtkerzen, Nachtviolen, Schnittlauch, Borretsch u.v.m. werden von nachtaktiven Insekten bestäubt. Sie dienen wiederum als Nahrung von nachtaktiven Tieren.

„Der tägliche Hell-/Dunkelrhythmus ist seit Milliarden Jahren genetisch in allen Organismen festgelegt. Er steuert nahezu alle lebenswichtigen Abläufe“, insbesondere die Wach- und Schlafphasen, aber auch die Zellreparatur und –regeneration. Ist es nachts durch zu viel Licht zu hell, gerät alles durcheinander.

Schon gewusst?

„- über eine Milliarde Insekten sterben während des Sommers allein an deutschen

Straßenlaternen mit weißem Licht durch Erschöpfungstod nach Dauerumkreisung der

Lichtquelle, Verbrennen oder durch angelockte Fressfeinde. Die Gemeinden im Landkreis

bemühen sich bereits seit Jahren, dagegen zu steuern.

- Millionen Zugvögel zerschellen auf ihren nächtlichen Routen aufgrund von Desorientierung

an Hausfassaden.“ (Quelle: Organisation „Paten-der-Nacht“)

Was kann jeder tun?

- Nachts so wenig Licht wie möglich benutzen; zur Wegorientierung kann man Licht z.B. mit

Bewegungsmelder einsetzen

- möglichst gelbe Lichtfarben nutzen, d.h. kleiner 2.700 Kelvin

- Solarleuchten, die dauerhaft leuchten, aus dem Garten entfernen

- Abschalten von Licht - z.B. zu Dekorationszwecken – im Garten ab 22.00 Uhr, ggf. durch

Verwendung von Zeitschaltuhren

- Bereicherung der Beete mit nachtaktiven Pflanzen, um Nahrung für nachtaktive Tiere bereit

zu halten

Fazit: Das Leben im Garten funktioniert nur, wenn die Dunkelheit der Nacht vollkommen ist.

Weitere Informationen finden Sie z.B. unter www.paten-der-nacht.de oder